Chronobiologie und was diese mit Schlaf und Gesundheit zu tun hat.

Menschen besitzen eine erstaunlich präzise „innere Uhr“. Dieser Bericht fasst die wichtigsten Forschungsergebnisse zu ihrer Länge, Funktionsweise und klinischen Bedeutung zusammen. Dabei stehen vor allem Sehsinn und Lichtwirkung im Mittelpunkt – Aspekte, die für die Augenheilkunde besonders relevant sind.

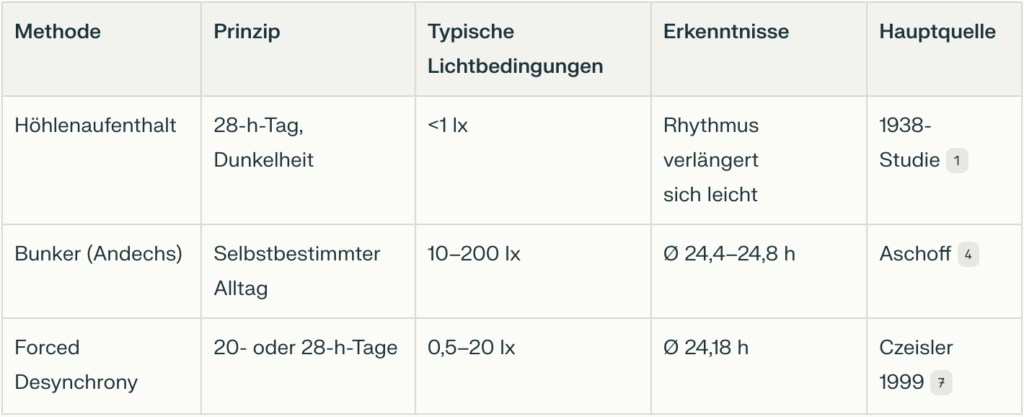

Nathaniel Kleitman (1938): Mammoth-Cave-Experiment

Der Chicagoer Schlafpionier lebte mit einem Studenten 32 Tage in völliger Dunkelheit einer Höhle in Kentucky und stellte fest, dass Körpertemperatur‐ und Wachrhythmen trotz fehlender Zeitgeber weiterliefen – allerdings etwas langsamer als 24 Stunden.

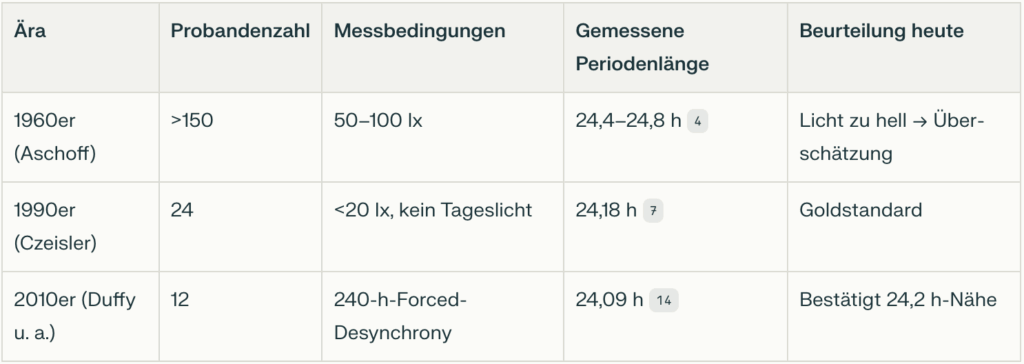

Jürgen Aschoff & Rütger Wever (1960er–1980er): Bunkerstudien In einem abgeschirmten Betonbunker bei München lebten hunderte Probanden wochenlang ohne Uhren. Ergebnis: Freilaufende Schlaf‐Wach-Zyklen von durchschnittlich 24,4–24,8 h.

Charles Czeisler (1999): Harvard-Forced-Desynchrony Mit streng gedimmtem Licht (<20 lx) und einem künstlichen 28-h-Tag isolierte Czeisler externe Einflüsse noch konsequenter. Die „reine“ Periodenlänge des Menschen lag bei 24 h 11 min (24,18 h).

Zwölftausend Neurone im vorderen Hypothalamus takten nahezu alle Körperfunktionen. Lichtimpulse erreichen den SCN über den bildunabhängigen Retinohypothalamischen Trakt.

Etwa 3% der Netzhautganglienzellen enthalten Melanopsin, ein Photopigment, das vor allem auf blaues Licht (≈480 nm) reagiert. Diese Zellen melden Helligkeit direkt an den SCN – selbst bei blinden Menschen ohne Stäbchen und Zapfenfunktion

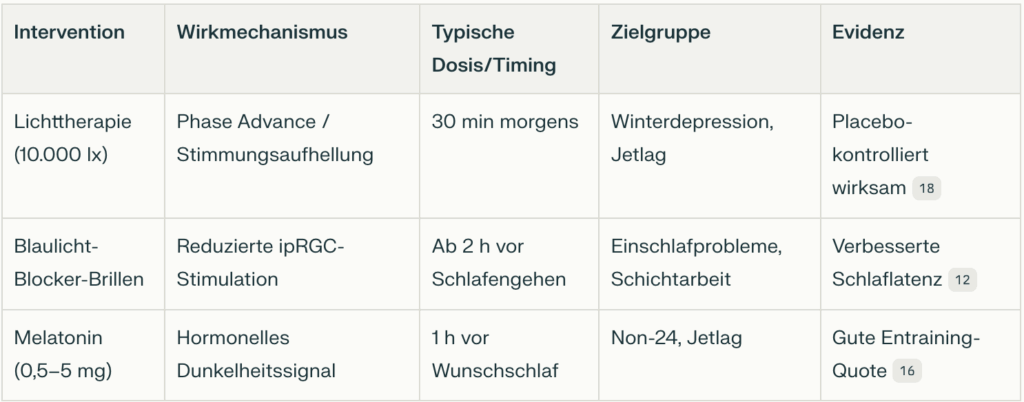

Blaue Wellenlängen (~480 nm) erzielen größtes Potenzial zur Melatonin-Unterdrückung und zur Phasenverschiebung. Schon ein schwaches Tablet-Display am Abend verzögert die Schlafphase deutlich.

Blinde mit intakter Netzhaut‐Ganglienzellschicht können oft weiterhin auf Lichtphasen reagieren; Menschen ohne Lichtwahrnehmung entwickeln dagegen häufig die Schlafstörung „Non-24-Hour Sleep-Wake Disorder“.

Schwere Glaukom- oder Retinitis-pigmentosa-Schäden, die Melanopsin-Zellen reduzieren, verschlechtern die Stabilität des Schlaf-Wach-Rhythmus. Früher ophthalmologischer Eingriff kann somit auch Schlafqualität sichern.

Gene und Chronotyp: Erste CLOCK-Gen-Polymorphismen erklären Morgen- vs. Abendtypen – personalisierte Lichttherapie denkbar.

Saisonale Netzhautplastizität: Tierdaten zeigen Melanopsin-Dichte‐Schwankungen; unklar, ob übertragbar auf Menschen.

Smart-Lighting-Systeme: LED-Leuchten, die Tagesverlauf simulieren, könnten Schlaf und Produktivität verbessern – praxisnahe Studien laufen.

Unsere innere Uhr tickt mit einer nahezu perfekten Präzision: Unter optimalen Laborbedingungen liegt ihr Takt bei etwa 24,2 Stunden, nur minimal länger als der astronomische Tag. Dieses fein justierte System wird maßgeblich vom Auge gesteuert. Insbesondere spezielle, blauempfindliche Netzhautzellen (Melanopsin-Zellen) senden Lichtinformationen direkt an das Gehirn und sorgen so dafür, dass unser zirkadianer Rhythmus an die äußeren Lichtverhältnisse angepasst bleibt.

Licht spielt dabei eine zentrale Rolle als „medizinisches“ Steuerungselement: Ausreichend und richtig dosiertes Tageslicht synchronisiert nicht nur unsere innere Uhr, sondern kann auch Schlafstörungen, die Folgen von Schichtarbeit und sogar gewisse Formen von Blindheit mildern – vor allem dann, wenn Melatonin gezielt eingesetzt wird und die Lichtzufuhr dem natürlichen Tagesrhythmus folgt.

Für eine umfassende Augengesundheit heißt das: Bewusster Umgang mit Licht ist unverzichtbar. Beginnen Sie den Tag mit viel natürlichem Tageslicht, und reduzieren Sie abends gezielt den Kontakt mit Blaulicht – etwa von Bildschirmen oder LED-Beleuchtung. So bleiben nicht nur Ihre Augen, sondern auch Ihre innere Uhr im Gleichgewicht – und Sie fördern nachhaltig Ihre allgemeine Gesundheit.